【Relation】石川県の中小企業経営者インタビュー vol.28|和菓子店「杉森菓子舗」杉森修平氏

Relation

-

-

#28

#28この記事を読んでいます

【Relation】石川県の中小企業経営者インタビュー vol.28|和菓子店「杉森菓子舗」杉森修平氏

-

-

-

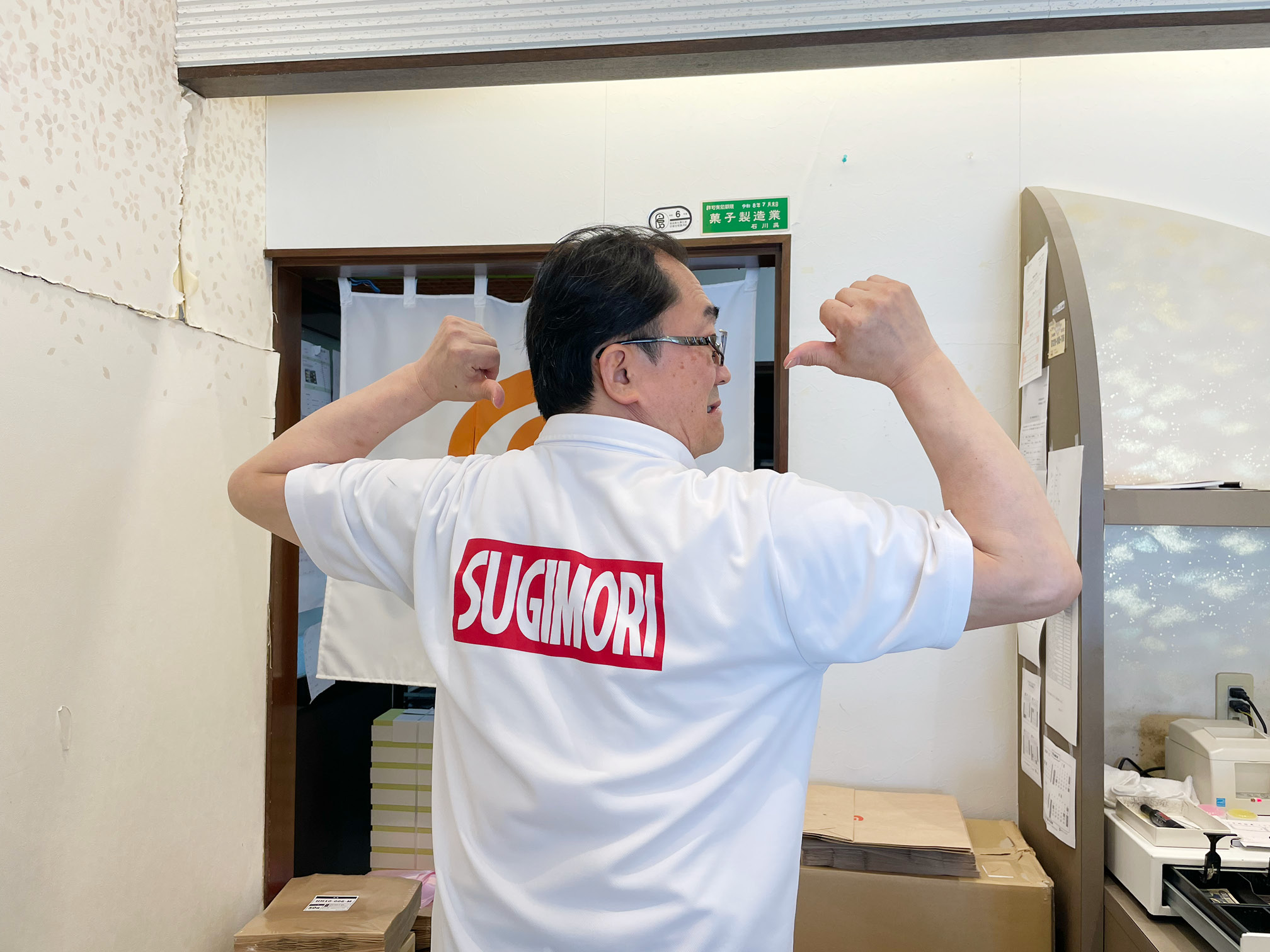

2026年に創業100周年を迎える七尾市田鶴浜の老舗和菓子店「杉森菓子舗」。

「のと情熱大福」や「渾身の豆大福」、「全力パイ」など特徴的なネーミングで、地元能登に根付いた菓子作りに取り組まれています。

杉森菓子舗代表の杉森修平(すぎもり・しゅうへい)氏に、菓子作りにかける熱い想いと取り組みについてお話を伺いました。

自分が楽しいと感じることを大切に

親子3代の菓子作り

─ 来年で創業100周年を迎えられるそうですね。創業からの歴史と事業の変遷等をお聞かせください。

1926年(大正15年)、私の祖父が創業しました。

祖父は20代前半の頃にロシアへ渡って貿易関係に従事しており、ロシア革命を機に帰国したという逸話があるくらい、若い頃はかなり破天荒かつ行動力に富んだ人だったようです。

当時の日本には甘いものが少なく、「じゃあお菓子屋をやればいいんじゃないか」と思い立ったのが創業のきっかけと聞いています。

杉森菓子舗最初のヒット商品は「アイスキャンディー」でした。

祖父が大阪の見本市で、家が1軒建つほど高価なアイスキャンディー製造機を見つけてきて販売を始めたのですが、これが大ブレイクしました。

夏場は包装が間に合わず新聞紙で包んで売ったと伝え聞くほど飛ぶように売れたのですが、冬になると売れ行きは落ち込んだそうです。そこで祖父は店舗の隣に銭湯を併設し、風呂上がりのお客さんにアイスキャンディーを売る商売を始めました。こちらもよく売れたようで、本当に商売勘のある人でしたね。

2代目は私の父です。

喫煙や飲酒は一切せず、午前2時には起床して仕事を始めるような真面目な性格で、家族と過ごす時間を何より大切にする実直で優しい父親です。

当時は景気も良く、作れば作るだけよく売れた時代でした。

私が3代目です。

20代は東京で菓子作りの仕事を6~7年していました。

この頃は本当に仕事がつらくて、言われたことをこなすような毎日でした。

ただ小さい頃から新しいものや何かを作ることが大好きで、菓子を作ることそのものは楽しかったので、「菓子作り=世間に対して菓子を表現する」という認識を持つようになった30代からは仕事も楽しめるようになりました。

新しいもの好きなところは今も役に立っています。

中学生時分、当時珍しかったパソコンに触れていたこともあって、当初の店舗ホームページやポップ作成、販促物の画像処理・デザイン等は自身で手掛けました。

徹底した研究と情熱

─ 好奇心旺盛で探求心の強さがうかがえますが、やはり商品開発にも活かされているのでしょうか。

新商品は年間5~10種類は開発しています。

1人で都市部のデパートに出かけては和洋様々な菓子を買い込み、宿泊先のホテルで試食して材料や配合、製造方法等に思いを巡らす趣味があったりします。(笑)

菓子1つひとつを深く掘り下げ、その構造の理解に努めることが大事だと思っています。

美味しいものは日持ちがしない、それなら「日持ちするものをより美味しくしよう」というコンセプトのもと徹底的に研究分析した自信作のどら焼きが、以前の何倍も売れたときは嬉しかったですね。

─ 物事を深く追求する熱量が強く伝わるエピソードですね。まさに「情熱」と感じましたが、その原動力はどうやって生まれてくるのでしょうか。

自分が「楽しいこと」、「面白いと感じること」を愚直に続けることですね。

若い頃は誰かに伝えたり、表現したりすることで得られるモチベーションを大事にしていましたが、今は「好きなこと」に取り組む過程で生まれる根源的なエネルギーみたいなものを、より大切にするようになりました。

「期待しすぎない」哲学

─「好きなこと」を追求するにあたり、心掛けていることはありますか。

毎日をどうやったら楽しく過ごせるかを日々考えています。

その1つの方法として「自分の機嫌は自分で取る」ことを心掛けています。

挨拶は自分から率先して行い、自身でモチベーションを上げたりして、仕事の中にも楽しさを見出すことを第一に考えています。

あとは何事にもむやみに期待しすぎないことですかね。

期待しないというと少し冷たい印象があるかもしれませんが、どんな些細なことでも、相手が自分を慮って何かしてくれた時に感じる喜びを大切にしています。

また最近だと能登半島地震以降、休日を増やして体調管理には気をつけています。

やはり体が資本という認識は強いですね。

震災と今後の展望

─ 地震の前と後で心境の変化などはありましたか。

震災をきっかけに「誰かに何かを訴求する」といった従来のマーケティング手法だけではなく、「自分自身が美味しいと感じるもの」の追求により重点を置くようになりました。

想いを込めた美味しい菓子には、それに共感頂けるお客様を自然と呼び込む力があると信じていますし、能登で菓子を作り続けることで能登復興の一助になればと思っています。

また地震で能登の過疎化が進行してしまったので「能登を忘れない」というキーワードを基本的な行動指針として掲げています。

震災のマイナス面だけにとらわれるのではなく、被災地で菓子作りを続けることを独自のアイデンティティとして、新たな挑戦ができる機会と捉えています。

─ 新しい挑戦という言葉にポジティブな気持ちが伝わってきました。今後の事業展開や展望などをお聞かせください。

どら焼きのバージョンアップやパッケージ変更を検討中で、東京の大手百貨店や石川県内の駅にあるアンテナショップへの展開も考えています。

先日、札幌で開催されていた全国菓子博覧会に行ってきたのですが、そこで大いに刺激を受けたので今後の商品開発に活かしたいですね。

これからも能登で菓子作りを続けながら、少しでも賑わいを取り戻せるよう「能登を忘れない」お手伝いができればと思っています。

創業:1926年

事業内容:和菓子製造・販売

INFORMATION

※記事内の情報は記事執筆時点のものです。正確な情報とは異なる可能性がございますので、最新の情報は直接店舗にお問い合わせください。